Arbeitswelt

Es ist eine fast schon unendliche Geschichte: die Diskussion über die Ladenschlusszeiten in Österreich. Mich verfolgt sie jetzt als Mitglied der schreibenden Zunft seit über 30 Jahren. Zum Glück hat sich in dieser Zeit doch etwas bewegt – die Geschäfte dürfen nun allgemein länger offenhalten, sei es Abends an Wochentagen als auch Samstagnachmittag. Sonn- und Feiertag müssen die Rollbalken unten bleiben, einzige generelle Ausnahme für alle Betriebe ist der umstrittene 8. Dezember.

Zahlreiche Ausnahmen gibt es allerdings. In Tourismusgebieten dürfen die Geschäfte auch am Sonntag geöffnet haben. Ebenso auf Bahnhofsgrundstücken oder im Lebensmittelbereich mit besonderen Konzessionen (Bäckerei und ähnliches). Wie es unzählige türkische Kleinstbetriebe schaffen, die Kundschaft auch sonntags mit Lebensmittel versorgen zu dürfen, erfreut immer wieder, bleibt aber ungeklärt. Übrigens alles kein Vergleich zum nahen Ausland, wo es im 3. Jahrtausend offenbar kein Problem ist, dass die Ladenbetreiber weitgehend selbst entscheiden, wann sie geöffnet halten und wann nicht.

Wer einen Hupfer nach Tschechien oder Ungarn macht, erlebt dort die zeitgemäße Freiheit des Kunden. In Italien haben große Einkaufszentren quer durchs Land bis zu sieben Tage geöffnet, je nach Standort auch am Sonntag bis zu 22:00 Uhr. Kleine Geschäfte haben quer durch Europa – leider nicht in Österreich – oft bis Mitternacht offen. Das funktioniert, weil sich jeder große und kleine Händler ziemlich genau überlegt, wann und ob es sich auszahlt, den Rollbalken oben zu halten.

Eigentlich ist es einfach: Jeder soll aufsperren dürfen, wann und wie lange er will. Es gibt ausreichend viele Gesetze, die die Arbeitnehmer durch eine Gesamtarbeitszeit nicht nur schützen, sondern ihnen andererseits auch entsprechend mehr Geld garantieren.

Was in der Diskussion auch oft vergessen wird: die Freigabe bedeutet nicht, aufsperren zu müssen. Kein guter Kaufmann wird nach einer Probezeit weiter aufsperren, wenn es sich nicht rechnet.

Nun hat Shoppingcenter-Betreiber Richard Lugner (Lugner City) gemeinsam mit anderen Kaufleuten eine Verfassungsklage eingereicht, um eine gesetzliche Ausweitung der Ladenschluss-Zeiten in Österreich am Sonntag zu erreichen. Ob es ihm gelingt, sich gegen die unheilige Allianz zwischen Kirche, Gewerkschaft, Wirtschaftskammer sowie diversen anderen Interessensgruppen durchzusetzen, bleibt offen. Die Regierung hat jedenfalls schon abgewunken – die Wochenendruhe sei „für die Erholung und die Familie wichtig“. Damit jedoch unsere Freizeitgesellschaft ihre Erholung erleben kann, arbeiten viele Menschen am Wochenende freiwillig (nicht kostenlos). Für einen Skilehrer im Winter oder einen Bergführer im Sommer ist Wochenendarbeit ein wichtiger Teil des Einkommens. Und der Greissler im Tal darf dann nicht offen halten?Der Verfassungsrechtler Heinz Mayer, der für Lugner eine Expertise erstellte, meint, es widerspreche dem Recht auf Erwerbsfreiheit, am Sonntag geschlossen halten zu müssen.

Und je mehr Sonntagsarbeit es in der Gesellschaft gäbe, desto schwieriger werde es sein, den Handel zwangsweise davon befreit zu halten.

Unterschiedlichen Quellen zufolge arbeiten derzeit 15 bis 20 Prozent der Erwerbstätigen in Österreich auch am Sonntag in unterschiedlichsten Bereichen: Krankenhäuser, Polizei, Gastronomie und Hotellerie, Flug-, Bahn-, Bus-, Seilbahn und Schiffsverkehr, Öffis, Taxis, Apotheken, Notarzt-Dienste, öffentliche und private Rettung, Künstler, Berufs- und Freiwillige Feuerwehr, Kirchen, Einzelhandel (dort, wo es schon erlaubt ist), Seilbahnen, Gas- und E-Werke, Schwimmbäder, Agrarbereich, Medienbereich, diverse Freiberufler und noch viele andere mehr.

Und warum sollte man es dann Handelsunternehmen verbieten, freiwillig auch am Sonntag geöffnet haben zu dürfen? Wenn es sich nicht rechnet, werden viele nicht auf- oder nach kurzer Zeit wieder zusperren. Auch gut, dann wäre ein endlich liberalisierter Markt um eine Erfahrung reicher.

Manfred Hluma

hlumamanfred - 30. Aug, 16:38

Camilla Kring, die sich selbst zu den „Nachteulen“ zählt, ist es gelungen, die dänische Tochterfirma des US-Pharmariesen Abbott Laboratories zu einem Umdenken zu bewegen. „Das Denken in sturen Arbeitszeitschemen hat sich überlebt“, sagt Abbott-Chef Alexander Würfel. Bei internen Umfragen hatte sich herausgestellt, dass nur knapp 40 Prozent der Belegschaft mit der früher geltenden Arbeitszeitregelung zufrieden waren. Zwar hatte die Belegschaft theoretisch eine 37-Stunden-Woche, doch meist konnte die anstehende Arbeit in dieser Zeit nicht erledigt werden.

„Wir mussten etwas unternehmen“, blickt Würfel zurück. Die Kopenhagener Filiale des Pharma-Riesen war bereit, einen Ausweg aus der Bürotretmühle zu suchen.

Damit begann man 2006. Camilla Kring hielt in einem Lagerschuppen, der den Mitarbeitern als neuer Firmensitz präsentiert wurde – „mit den skandinavischen Stilmitteln, etwas Holz, viele Farbe (Zitat Wirtschaftsmagazin „Brand eins“) – plötzlich „Work-Life-Balance“-Seminare ab.

Fazit: es machte sich schon nach kürzester Zeit dort Aufbruchsstimmung breit, weil endlich jemand das Thema „Zeitmanagement“ ansprach. In zahlreichen Seminaren checkte Kring, welche Arbeitszeitbedürfnisse die Menschen tatsächlich hatten. Nach anfänglicher Skepsis, da man tatsächlich in Listen aufschlüsseln musste, wie die persönlichen Leistungskurven und die Tagesrythmen samt Prioritäten sind, traten die ersten Veränderungen ein.

Beeindrucken sei gewesen, so Abbott-Geschäftsführer Würfel, dass trotz Beibehaltung einer Kernarbeitszeit die Mitarbeiter es plötzlich schätzten, sich bestimmte kleine Freiheiten nehmen zu können. Ohne dass dabei die Produktivität litt. Ende 2007 waren bereits mehr als drei Viertel der Belegschaft deutlicher zufrieden, weil es für sie leichter geworden war, persönliche Erledigungen formloser als zuvor durchführen zu können. Er selbst als ein B-Typ unterstützt inzwischen auch die dänische B-Gesellschaft. Camilla Kring wiederum arbeitet an einer interaktiven Google-Landkarte, mit der man dann B-Einrichtungen in aller Welt leichter finden kann. Seien es Kindergärten oder Zahnärzte, Arbeitgeber oder Geschäfte. Jedenfalls Einrichtungen für Menschen, die eben ein kleines Stück „zeitversetzt“ als die anderen sind und auch so arbeiten oder konsumieren wollen.

Manfred Hluma

hlumamanfred - 7. Sep, 22:47

Die Tatsache ist bekannt: Ein Teil der Menschen springt in den Morgenstunden frisch und aktiv aus den Federn, bei einem anderen scheint das Bett Krallen zu haben.

Längst hat auch die Wissenschaft festgestellt, dass es „Morgenvögel“ und „Nachteulen“ gibt, deren biologische Phasen um etwa drei Stunden verschoben sind. Zu den genetisch aufgeweckten sogenannten A-Menschen zählen etwa zehn bis 15 Prozent, zu den „Langschläfern“, die erst später arbeiten wollen – oder können - bis zu 25 Prozent sogenannter B-Menschen.

Die Arbeitswelt nimmt darauf allerdings kaum Rücksicht. Und so arbeitet bis zu einem Viertel der Belegschaft in vielen Betrieben viele Stunden ineffizient, weil es in Wahrheit noch schlafwandelt.

„Wir müssen von den starren Zeitmustern endlich abkehren und die Menschen zu Zeiten arbeiten lassen, in denen auch ihr Gehirn funktioniert“, predigt Camilla Kring, eine dänische Unternehmensberaterin, die es mit ihren Thesen nicht nur in die Schlagzeilen, sondern auch Industriebetriebe zum Umdenken gebracht hat. Sie ist Gründerin der dänischen „B-Gesellschaft“ und will mit der Umsetzung ihres Modells der Arbeitswelt jene Energien zuführen, die in den Mitarbeitern schlummern, die aufgrund für sie schlechter Arbeitszeiten in den morgendlichen Arbeitsstunden in einer Art Dämmerzustand sind

Angesprochen sind dabei die B-Menschen, denen der gleichgeschaltete Büroalltag ab acht oder neun Uhr morgens ein Greuel ist. Binnen eines Jahres schlossen sich bereits über 7000 Gleichgesinnte in Dänemark und einigen Nachbarländern der „Widerstandsbewegung“ an.

Im Hintergrund steht der Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft.

„Wir können noch viel effektiver werden, wenn wir aus dem Arbeitstag, wie wir ihn jetzt kennen, aussteigen und die Menschen zu Zeiten kreativ sein lassen, zu denen ihr Gehirn wirklich auf Touren ist“. Die Arbeitszeiten dogmatisch von 8 bis 16 oder von 9 bis 17 Uhr festzulegen, verhindere das Leistungspotential der B-Gesellschaft auszuschöpfen. Was betriebswirtschaftlich eine Verschwendung ist.

Betriebliche Vereinbarungen wie „Gleitzeit“ und „Flex-Zeit“ oder ähnliches würden nicht wirklich funktionieren, meint Kring. Noch immer seien starre Arbeitszeitschemen zu sehr in den Köpfen verankert, der beste Beweis dafür seien die alltäglichen Verkehrsstaus am Morgen und am Abend.

In Kreativberufen werde es noch am ehesten akzeptiert, dass manche Menschen außerhalb des Zeitschemas die besten Ideen haben. Doch selbst in Werbeagenturen wollen die Chefs die Mitarbeiter bei der Arbeit sehen. Und wer trotz einwandfreier Arbeit selten im Büro ist, hat wenig Chancen auf Managementpositionen.

Dabei sind auch medizinische Nebenwirkungen durch den Zwang zur Arbeit oder zum Lernen in der Schule zum falschen Zeitpunkt und den dadurch entstehenden Stress und Schlafentzug längst bekannt.

Für viele Menschen läuft der Zeitdrill genau entgegen ihrer eigenen biologischen Uhr. Grantige Lehrer und schlechtgelaunte Schüler sind ein Beispiel dafür, Mitarbeiter, denen beim vormittäglichen Strategiemeeting absolut nichts Kreatives einfällt, ein anderes.

Camilla Kring, deklarierter B-Mensch und studierte Physikerin, belässt es jedoch nicht bei Deklarationen. Inzwischen zur Unternehmensberaterin mutiert, bewegt sie Industriebetriebe zu Veränderungen im Zeit-Management. Mehr darüber in Kürze.

Manfred Hluma

hlumamanfred - 27. Aug, 11:53

Die Beschwerden hört man täglich: „Die e-mails sind ein Wahnsinn“, „Dauernd will einer was“ und letztlich „Wie soll ich mich da auf irgendetwas konzentrieren?“

Erst zigtausend Jahre nur gesprochene Sprache, dann einige hundert Jahre die geschriebene. Mit ihr konnte man – abgesehen von Trommeln oder Rauchzeichen – erstmals asynchron kommunizieren. Die beteiligten Partner mussten nicht mehr gleichzeitig am selben Ort sein.

Ein weiterer Abschnitt war dann der Telegraph, das Festnetztelefon wird nun seit mehr als 100 Jahren benutzt, das Fax seit ein paar Jahrzehnten.

Prinzipiell brachten diese neuen Formen der Kommunikation auf Distanz den Menschen deutlich mehr Informationen, der schnellere Informationsfluss steigerte auch die Effizienz.

Wem zuviel Informationen drohten, der baute Schutzfilter ein. Der wichtigste wurde Sekretariat genannt.

Dann kam die Digitalisierung und mit ihr explodierte die Kommunikation. E-Mail und Mobiltelefon erreichten in den Wohlstandsgesellschaften Ende der neunziger Jahre die breite Masse. Heute werden täglich mehr als 60 Milliarden Mails verschickt, in Österreich gibt es inzwischen mehr aktive Handys als Einwohner.

Neben E-Mail-Programmen nutzen vor allem Jugendliche Instant-Messenger-Clients, Miniprogramme, mit denen sie ständig Kurznachrichten austauschen können, wenn sie online sind. Mit Skype und ähnlichem wurde der Computer zum kostenlosen Bildtelefon, und seit Blackberry und UMTS-gerüsteten Smartphones und Pocket-PCs sind e-mails ebenfalls allgegenwärtig.

Als - zuerst begrüßte, inzwischen teilweise wieder bedauerte Folge davon - hat sich die Kommunikationsgeschwindigkeit ständig erhöht. Der Trend geht zum Zweitmonitor, auf dem ständig das E-Mail-Programm mitrennt. Und die Anklopf-Funktion bei Telefonaten sorgt dafür, dass kaum ein Gespräch ungestört bleibt.

Der moderne Mensch hat sich digitale Fußfesseln angelegt.

Er surft in der Hotellobby per WLAN im Internet, gleichzeitig telefoniert er privat und kontrolliert daneben den Firmen-Blackberry auf neue mails. Und in unzähligen Business-Meetings lauschen die Teilnehmer nicht nur den Partnern am Tisch, sondern sehen parallel dazu ins Internet und verschicken SMSs - moderner Alltag.

In den USA hat man dafür eine treffende Bezeichnung gefunden: „CMC“ - Constant Multitasking Craziness. Nur noch Kommunikationsgenies beherrschen diesen Wahnsinn.

„Der amerikanische Psychiater Edward Hallowell hat in diesem Zusammenhang ein zweites Akronym eingeführt. Er hat die Massenkrankheit ADT entdeckt, Attention Deficit Trait. Trait heißt auf Deutsch so viel wie Zerstreutheit und ist im Unterschied zu ADD (Attention Deficit Disorder) nicht erblich, sondern eine Folge der kommunikativen Überlastung. ADT zeigt Symptome wie leichte Aggression, innere Unruhe und Konzentrationsstörungen. Im Urlaub verschwindet sie in der Regel, kommt aber schnell zurück, wenn der Patient wieder am Büroschreibtisch sitzt und auf allen Kanälen gleichzeitig Informationen saugt und sendet.“, schrieb kürzlich zum diesem Thema das deutsche Wirtschaftsmagazin „brand eins“ mit ironischem Unterton.

Über Lösungsversuche dazu in Kürze.

Manfred Hluma

hlumamanfred - 14. Nov, 13:04

Wenn man die Börsenkurse mancher Unternehmen verfolgt, die oft an die EKG-Linien von Herzkranken erinnern, kommt man mit Logik nicht mehr weiter. „Börsenkurse und damit der Unternehmenswert sind bis zur Willkür des Roulettes entkoppelt“, meint Leopold Springinsfeld, Marketingspezialist und langjähriger WU-Lektor, kürzlich bei einem Vortrag vor dem Marketingclub Österreich: „Und für die oft nicht nachvollziehbaren Kurssprünge hat man einen schwer aussprechbaren Begriff namens Volatilität der Kurse erfunden“. „Das Paradigma des Shareholder Value macht mehrfach krank“, kritisiert er.

Als besonders „problematisch“ bezeichnete Springinsfeld dabei die Quartalsberichterstattung, an der sich die Börsenkurse dann orientieren. Damit steht er nicht alleine, in vielen Aktiengesellschaften zweifelt man zunehmend am Sinn dieser Momentaufnahmen. Zwar liefern die Unternehmen alle drei Monate brav ihre Zahlen ab, aber nicht nur im Hintergrund nimmt das Murren zu.

Während in Österreich darüber noch kaum geredet wird, greift eine Diskussion darüber von den USA ausgehend nach Europa und speziell Deutschland über. Weil die Regeln des Kapitalmarktes in den USA gemacht werden, und dort immer mehr Manager von großen Konzernen wenig Sinn in der Quartalberichterstattung sehen, könnte es zu Änderungen kommen. Die Begründung: Es sei schwer geworden, in US-Unternehmen langfristige Ziele durchzusetzen.

Offenbar nicht nur dort. Der deutsche Mietwagen-Unternehmer Erich Sixt sprach in jüngster Zeit einmal vom „Irrsinn der Quartalsberichte“ und von „Pseudo-Transparenz“ .

Man darf über die Wirksamkeit von Quartalsberichten kritisch nachdenken, meinen Experten: Langfristige Investoren würden wegen der Quartalszahlen nicht sofort in Panik oder Kaufrausch verfallen und das Kleinaktionäre adäquat reagieren, wird ebenfalls bezweifelt.

Diese und andere Überlegungen haben beispielsweise den renommierten Automobilhersteller Porsche veranlasst, prinzipiell keine Quartalszahlen zu veröffentlichen (weshalb die Firma auch nicht im deutschen Dax gelistet ist). Bei Porsche hält man Quartalsberichte für den Ausdruck verfehlten Shareholder-Value-Denkens.

In den meisten Unternehmen wird langfristig geplant und Quartalsberichte sind dabei eigentlich störend. Was soll sich denn im Regelfall so Besonders ändern? Großabschlüsse oder deren Verlust an die Konkurrenz bleiben sowieso nicht geheim, sondern stehen in der Wirtschaftspresse.

In der Praxis geben die Analysten geben Erwartungen vor und die Manager bemühen sich diese zu erfüllen, um möglichst keinen Kursverluste zu erleiden. Prinzipiell neigen Manager dazu, Quartalsberichte zu schönen, um quasi bei den Analysten gute Noten zu erhalten beziehungsweise deren Erwartungen zu befriedigen. „Quartalsberichte gibt es allein deshalb, weil sich der Kapitalmarkt an ihnen orientiert und das beißt sich die Katze in den Schwanz“, urteilt ein Insider.

Wobei allerdings dazu kommt, dass bei manchen Managerbezügen Aktien des Unternehmens ein Bestandteil sind, was das Schielen auf die Kursentwicklung logischerweise fördert. Springinsfeld meint jedenfalls, das dies nicht unbedingt förderlich für das Unternehmen sein muss: „Ich würde Stockholder-Optionen für Manager streichen“.

Manfred Hluma

hlumamanfred - 10. Okt, 07:45

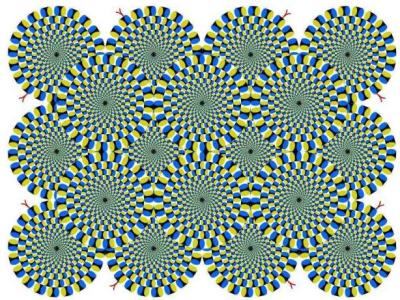

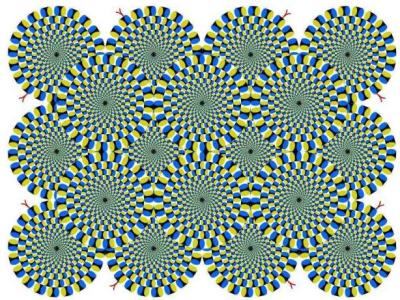

Ist das nicht tröstlich?

Modernste High Tech-Roboter lassen sich von optischen Täuschungen ebenso in die Irre führen wie die Menschen. Zeigt man ihnen trickreich gestaltete Vorlagen, fallen sie auf diese Illusionen ebenso rein wie die menschliche Wahrnehmung.

Jeder kennt die kunstvollen Zeichungen von Escher, auf denen beispielsweise Stiegen unendlich ineinander übergehen, oder Sprungbilder, bei denen man je nach Betrachtung zwei verschiedene Motive erkennen kann. Oder Bilder, bei den sich Teile anscheinend bewegen, obwohl die Logik sagt, das dies eigentlich nicht möglich sein kann – und tatsächlich auch nicht möglich ist.

Um die Frage zu beantworten, warum Illusionen das menschliche Gehirn austricksen, setzten britische Wissenschaftler ein Netzwerk von virtuellen Robotern mit elementaren neuronalen Fähigkeiten ein. Sie wurden im Labor darauf trainiert, die Oberflächen verschiedener 3D-Modelle bei unterschiedlichen Beleuchtungsszenarien richtig zu analysieren. Das "erlernte" Wissen schützte die Roboter aber nicht vor

Fehlinterpretationen bei Illusionen, die etwa durch besondere Lichtverhältnisse erzeugt werden. Die Roboternetzwerke waren optischen Täuschungen gegenüber ebenso machtlos wie Menschen.

"Aufgrund dessen, wie wir uns als visuelle Wesen in einer sehr komplexen Welt zurechtfinden, sind Illusionen einfach unvermeidbar", so die Schlussfolgerung des Projektleiters Beau Lotto vom University College London (UCL)

http://www.ucl.ac.uk.

"Das Licht, das auf das Auge trifft, und die damit verbundene Information hat keine klare Bedeutung beziehungsweise ist in jedem Fall mehrdeutig. Einen Sinn daraus konstruiert sich unser Gehirn erst durch die bisher gemachten Erfahrungen unserer Spezies", so die Theorie Lottos. Dem Wissenschaftler zufolge interpretiert das menschliche Gehirn visuelle Informationen analog dazu, wie es angesichts vergangener Interaktionen mit der Welt Sinn machen müsste.

Da auch die Roboternetzwerke mit denselben Problemen bei der Interpretation von visuellen Informationen zu kämpfen hatten wie die Menschen, geht Lotto und sein Team davon aus, dass alle visuellen Wesen mit dem Phänomen von Illusionen konfrontiert sind.(Interessante Beispiele von visuellen Täuschungen findet man übrigens auf

http://www.lottolab.org/Illusions%20page.html).

Bleibt zu hoffen, dass sich die Erkenntnisse der Forscher rasch herumsprechen. Denn das Pentagon arbeitet mit Hochdruck an einer neuen Generation von

Hightech-Ferngläsern, die über Elektroden mit den Gehirnen der Soldaten kurzgeschlossen werden sollen. Und wenn die dort verwendete Elektronik sich ebenfalls täuschen läßt, braucht man sich über die Effizienz wirklich keine Illusionen zu machen.

Bereits bereits in drei Jahren sollen jedenfalls erste Prototypen zum Einsatz kommen. Mit der Weiterentwicklung will man die Sehleistung der Ferngläser auf zehn Kilometer verbessern. Durch die neurale Anbindung soll der Träger zudem schneller auf Gefahren aufmerksam gemacht werden. Die Idee dahinter ist, dass das Gehirn potenzielle Gefahren auf neuraler Ebene schneller wahrnimmt als es dem Individuum bewusst ist. Um die Ferngläser mit dem Gehirn der Soldaten zu verknüpfen, setzen die Entwickler auf EEG-Elektroden (Elektroenzephalographie).

Wird das Fernglas nun über EEG kurzgeschlossen, kann dieser Prozess beschleunigt werden. Damit könnten Soldaten noch schneller vor etwaigen Gefahren gewarnt oder auf Ziele aufmerksam gemacht werden.

Manfred Hluma

hlumamanfred - 5. Okt, 08:37

"Wenn Du Deine Arbeit liebst,

wirst Du Dein ganzes Leben lang

nicht mehr arbeiten müssen"

Konfuzius

Bei vielen Menschen brennt bei der Arbeit nicht mehr das Herz, sondern nur noch der Magen. Verschärfte wirtschaftliche Rahmenbedingungen gefährden Begeisterung und Leidenschaft für die Arbeit mit Kunden (und auch Kollegen). „Vielen Menschen ist ihre Tätigkeit Last und Pflicht geworden“, analysierte der Wirtschaftstrainer Gerhard J. Vater bei seinem Vortrag „Darf Arbeiten Freude machen?“ vor dem Marketing Club Österreich. Verstärkt durch eine „unsägliche Idealisierung der Freizeit“ (© Andreas Salcher, Gründer des Waldzell Institutes) sind viele Werktätigen am Arbeitsplatz nur noch auf „durchhalten“ ausgerichtet.

„Dabei ist es eigentlich zuwenig, nur an den 52 freien Wochenenden im Jahr Freude zu haben“, meint Vater: „Es schadet außerdem der Kundenorientierung, wenn jemand in seiner Arbeit nur aufs Durchhalten ausgerichtet ist.“ Die Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit führt immer öfter zum Wunsch nach Wechsel. „Allerdings kann die Unzufriedenheit auch am neuen Arbeitsplatz relativ rasch wieder auftauchen“, so Vater und er greift zu einem Zitat von Marcel Proust: „Die wahre Entdeckung liegt nicht darin, neue Länder zu erkunden, sondern die Wirklichkeit mit neuen Augen zu sehen“.

Bevor man selbst die Suche nach einer neuen Arbeit beginnt, könne es Sinn machen, die alte Arbeit anders zu betrachten und dadurch wieder Freude und Begeisterung dafür zu gewinnen. „Denn zuviele arbeitende Menschen haben zuwenig Bewußtsein dafür, was sie mit ihrem Tun bewirken könn(t)en und auch tatsächlich bewirken“, schildert Vater: „Es macht einen Unterschied, ob die eigene Arbeit als „Tun“ oder als „Bewirken“ definiert wird.“

Deshalb schlägt er die Betrachtung der Arbeitswelt durch die "Brille des Bewirkens" vor. Dazu gehöre auch, sich die Fragen „Wozu arbeite ich?“ und „Warum arbeite ich?“ zu stellen. Erst wenn man verstehen lerne, was man selbst mit seiner Arbeit für andere bewirkt oder bewirken könnte, entstehe der Sinn, den viele suchen: „Das Herz muss wieder brennen“ (Vater).

Aus seiner Trainertätigkeit brachte Vater ein Beispiel von Supermarkt-Kassiererinnen. Diese erkannten plötzlich einen Sinn in ihrer Arbeit als ihnen im Gespräch klar wurde, dass sie es sind, die mit ihrem Verhalten den Kunden beispielsweise das Wochenende verschönern – oder zumindestens ansatzweise auch verderben - können.

Auch diese beiden Situationen kennt jeder: Man sitzt vor einem leeren Glas im Gasthaus und der Kellner eilt öfters vorbei, ohne zu reagieren. Und umgekehrt fragt ein Kellner bereits beim erst halbleeren Glas, ob man noch etwas wünscht. „Der eine Kellner versteht sich als Problemlöser“, erklärt Vater, „Der Kunde hatte ein Problem, das habe ich gelöst, in dem ich ihm etwas gebracht habe. Wenn er wieder ein Problem hat, wird er sich schon rühren“. Der andere Kellner ist hingegen in dieser Symbolik ein Problemverhinderer, der schon agiert, bevor das Problem neu entsteht.

Auch hier zeige sich der Unterschied zwischen dem Tun und dem Bewirken, ähnlich wie bei einem Spruch von Theodor Storm:

„Der eine frägt: Was kommt danach?,

der andere frägt nur: Ist es recht?

so unterscheidet sich der Freie vom Knecht“.

„Das Erkennen des eigenen Potentials kann aus einem erfolgreichen Leben zu einem erfüllten Leben führen. Eine Sehnsucht, die wir alle haben und die auch berechtigt ist“, meint der Coach und rät: „Machen Sie sie zur Wirklichkeit. Trauen Sie sich, Freude an Ihrer Arbeit zu haben!“.

Manfred Hluma

hlumamanfred - 18. Sep, 13:23

Es ist wirklich lästig: kaum hat man sich vom anstrengenden Urlaub erholt und will dem erholsamen Büroschlaf frönen, wird man fast tagtäglich am Telefon mit neuen Angeboten der Telecom-Firmen bombardiert.

„Grüß Gott, hier spricht Gottfried Müller, wir haben gerade eine Sonder-Aktion...“ und dann wird entweder preiswertes Festnetz, billigeres Internet oder kostenloses Handy-Telefonieren angepriesen. Oder alles zusammen.

Besonders aktiv erweist sich dabei „tele2“. Mal „stürmen“ zwei Verkaufsmitarbeiter unangemeldet das Büro – „Wir sind gerade hier im Haus unterwegs“ – und knallen neue Angebote auf den Tisch, mal versucht einen jemand am Telefon zu überreden: „Sie brauchen jetzt nur ja sagen, dann schalten wir Sie sofort frei und Sie telefonieren um 20 Prozent billiger“. Der Bitte um ein schriftliches Angebot folgt ein e-mail mit ein paar unvollständigen Vergleichsbeispielen und ein weiterer Anruf. Die Frage, warum man denn der schon bestehenden Kundschaft jetzt freiwillig und angeblich ohne weitere Verpflichtung etwas schenken wolle, bleibt unbeantwortet ...

Und „a1“ schickt nach einem Anruf ein vierseitiges Angebot mit jeder Menge Kleingedrucktem, dessen Studium und Vergleich mit anderen man sich am besten für eine langweilige Aufsichtsratssitzung oder Parteiveranstaltung vorbehält.

Ihr Freunde in den Marketingabteilungen der Telefongesellschaften, habt Ihr das alte KISS-Prinzip vergessen? Oder nur falsch ausgelegt? Denn statt „Keep it short and simple“ oder „Keep it simple und smart“ kann man natürlich auch „Keep it silly and stupid“ einsetzen.

Und nachdem ich jetzt wenigstens brav zwei T-Mobile-Tarife umgestellt habe, um den Marketingsanstrengungen wenigstens irgendwie zu entsprechen, packe ich meine Sachen und verlasse das Büro.

Ach so, geht ja noch nicht! Ich muss ja noch auf den Anruf von „Hutchinson 3“ warten, die sind diese Woche wieder spät dran...

Manfred Hluma

hlumamanfred - 14. Sep, 13:27

Das waren noch Zeiten, als es an der Tagesordnung war, Geschäfte per Handschlag zu besiegeln und man sich darauf verlassen konnte. Heute leistet sich diesen Luxus nur noch die verschworene Gilde der internationalen Juwelenhändler. Und höchstwahrscheinlich die Mafia.

„Er hat Handschlag-Qualität“, lautet zwar auch eine noch immer gebräuchliche Einschätzung für Menschen, die zu Vereinbarungen stehen. Wenn es ans Eingemachte geht, müssen aber dann wieder Verträge her, die nachvollziehbar sind.

Doch in nicht allzu ferner Zukunft werden die Menschen wieder per Handschlag verbindliche Geschäfte abschließen. Und mit dem Händedruck wird auch per elektronischer Signatur der Vertrag abgezeichnet und das Geld transferiert. Klingt utopisch, ist es aber nicht.

Vor wenigen Tagen ging in Österreich das bisher weltweit umfassendste kommerzielle Angebot der sogenannten „Near Field Communication“ (NFC) in Betrieb. In Zusammenarbeit von mobilkom austria, NXP Semiconductors, Nokia, ÖBB und Wiener Linien wurde eine brandneue in Österreich entwickelte drahtlosen Übertragungstechnologie umfassend eingeführt.

Damit werden viele alltägliche Anwendungen simpler: der Kauf von ÖBB-Fahrkarten , Fahrscheinen der Wiener Linien, Parkscheinen sowie Lottospielen und auch der Kauf von Snacks am Automaten – man hält das Handy an gekennzeichnete NFC-Stellen und schon ist bezahlt - sind erst der Anfang. NFC fungiert auch als praktischer Zugriffsschlüssel für Services wie bargeldlose Zahlungen, Ticketing, Online-Unterhaltung und Zugangskontrollen. Die dazu notwendigen Sicherheitsfunktionen sind in der Hardware integriert.

Diese Technik wurde übrigens von NXP Semiconductors (vormals Philips) und Sony im Jahr 2002 in Österreich erfunden. Die steirischen Gratkorn entwickelte NFC-Technologie hat sich bereits weltweit in elektronischen Geräten, zahlreichen Feldversuchen und Anwendungen bewährt.

Anwender können auch verschiedenste Informationen, wie z. B. Telefonnummern, Bilder, MP3-Dateien oder digitale Berechtigungen sicher austauschen und speichern, indem elektronische Geräten wie Handys, Digitalkameras, PDAs, PCs und moderner Unterhaltungselektronik nahe aneinander gehalten werden.

Es bedarf keiner allzu großen Phantasie, sich auszumalen, dass entsprechende Chips für diese Technik so klein sein werden, dass man sie sich problemlos einsetzen lassen kann. Dann hält man im Vorbeigehen beim Bankomat die Hand hin, der Chip wird aufgeladen und beim Abholen des Anzugs schüttelt man dem Schneider die Hand, das Geld wechselt elektronisch zu ihm – das ist echte Handschlag-Qualität!

Klingt schon wieder zu utopisch? Warten wir´s ab. Hätte Sie sich vor wenigen Jahren vorstellen können, dass Sie in Österreich jetzt gesetzlich verpflichtet sind, Ihren Hund oder Ihre Katze „chippen“ zu lassen und solcherart elektronisch zu kennzeichnen?

Manfred Hluma

hlumamanfred - 12. Sep, 16:10

Weit über 10 Prozent der Österreicher leiden an Schlafstörungen. Manche von ihnen deshalb, weil sie der Chef immer aufweckt.

Dabei ist längst erwiesen, dass ein Nickerchen zwischendurch die Leistungsfähigkeit deutlich steigert. "Inemuri", was übersetzt „anwesend sein und schlafen“ bedeutet, nennt man in Japan diese oft geübte Kurzform des Schlafens.

Unter der Bezeichnung Powernapping hat die frühere Traditions des Mittagschlafes in moderner Form auch in Österreich wieder Einzug gehalten. Der Mittagsschlaf entspricht einem natürlichen Bedürfnis des Menschen. Zugleich hat er positive Effekte: Durch einen Powernap werden Leistungsbereitschaft sowie körperliche und geistige Befindlichkeit gesteigert. Auch das Risiko von Fehlern und Unfällen am Arbeitsplatz sinkt deutlich.

Wobei in der Kürze liegt die Kraft. Um sich nach der Schlafpause wieder richtig frisch fühlen, darf man nicht zu lange wegschlummern. Ein energiebringender Mittagsschlaf sollte zwischen 10 und maximal 30 Minuten dauern. Wer länger schläft, kommt in eine Tiefschlaf-Phase und erwacht geräderter als zuvor.

Die beste Zeit für Schlafes Bruder ist nach dem Essen zwischen 12:00 und 14:00 Uhr. In diesem Abschnitt des Tages ist der Mensch am wenigsten leistungsfähig und hat ein natürliches Schlafbedürfnis.

Einfach den Kopf auf die Tischplatte legen oder sich im Bürostuhl zurücklehnen und kurz die Augen schließen, hilft. Um eben nicht zu lange zu schlafen, hat sich der Schlüsselbundtrick bewährt. Man hält die Schlüssel beim Einnicken in der Hand und wacht durch ihr Hinunterfallen rechtzeitig auf.

Das Powernapping sinnvoll ist, hat man auch bei den Fluglinien entdeckt. Die stark wechselnden Beginn- und Arbeitszeiten bedeuten für das Schlafmanagement von Linien- und Charterpiloten eine besondere Herausforderung. Und Schlafanfälle lassen sich kaum steuern.

Deshalb ist es auch bei heimischen Fluglinien den Piloten erlaubt, zwischendurch im Cockpit – angekündigt - einzunicken. Aus Sicherheitsgründen ist das nahe liegenderweise einem Reglement unterworfen. Der nappingwillige Pilot spricht das nicht nur mit seinem Partner im Cockpit, sondern auch der zuständigen Stewardess ab. Diese betritt dann das Cockpit für eine vereinbarte Zeitdauer nicht, um den eingenickten Piloten nicht aus dem Schlaf zu reissen.

Damit jedoch nicht auch der zweite Pilot in Morpheus Armen landet, muss sich dieser alle paar Minuten übers Bordtelefon bei der Stewardess melden. Fällt diese Meldung aus, eilt die Stewardess nach vorne und holt beide aus dem Reich der Träume zurück.

Manfred Hluma

hlumamanfred - 30. Aug, 14:58